- パソコンが動かない状況を客観的に理解できる

- パソコンが動かない・フリーズする10通りの原因がわかる

- パソコンが動かない時の7つの対処法がわかる

「パソコンが動かない」「ロゴ画面のまま固まった」という事象はよく発生します。パソコンがフリーズする原因は複数あるので、パソコンの状態を見ながら原因を見定め、適した対応をとることが大切です。

今回は、パソコンが動かない・立ち上がらない時に考えられる10通りの原因とその対処法を解説します。

強制終了によって改善されるケースもありますが、強制的なシャットダウンを繰り返し行うことでパソコンに大きな負担がかかってしまうので、なるべく強制終了以外の方法で解決しましょう。

ここでは、パソコンが動かない・フリーズしてしまった場合「初期段階で試すべきこと」や、「強制終了をする前に確認すること」や「何をしても改善しない時に試すべき最終手段」というように、段階的に対処法をまとめているので状況にあわせてお試しください。

\環境省認定 自治体と連携した/

パソコン無料回収のリネットジャパン

壊れてても古くてもどんなパソコンでも無料で回収!全国の自治体と連携した行政サービスで安心!

政府機関が採用する技術でデータを完全消去*するため、個人情報流出のリスクも回避!*オプション

\ ご自宅まで無料回収! /

パソコンが動かない状況とは

パソコンが動かない・立ち上がらないという状態は、比較的発生しやすい事象の1つなので、正しく対処すれば、通常通りパソコンを使える可能性が高いです。

パソコンが動作しない場合、複数の要因が組み合わさっているケースもあるため、はじめにパソコンの状態を見ながら何が原因であるのかを特定しましょう。

そして、原因にあった対処法を一つずつ試していくことで、パソコンに負担をかけることなく、改善できる可能性があります。

- パソコンが動かない原因を見つける

- 【最初に試すこと】パソコンが動かない時の7つの対処法を試す

- 原因にあった適切な対処法を1つずつ試す

- フリーズが解消し、パソコンを使えるようになる/修理や買取業者・回収業者に依頼する

パソコンが動かない・フリーズする10通りの原因

パソコンが動かない・フリーズする原因は、必ずしも1つではなく、複数の要因が組み合わさっている可能性があります。ここでは、パソコンが動かない時に考えられる10通りの原因を紹介するので、心当たりのあるものを見つけましょう。

1.メモリが不足している

パソコンのメモリとは、データを記憶する装置のことを指し”プログラムを処理するための作業机”をイメージすると良いでしょう。狭い机のうえで、負荷の高い作業をすると、机にモノが溢れて正常に処理を行えなくなります。

その結果、パソコンが動かなくなったり、処理が遅くなったりしてしまうのです。動画編集やオンラインゲームなど重たい作業を行う人は、パソコンのメモリ容量を見直した方が良いかもしれません。

使用用途別に必要なメモリ容量の目安をまとめたので、パソコンを使う目的にあわせて確認しましょう。

| メモリ容量の目安 | Web閲覧 | 動画視聴 | オンライン会議/ゲーム/授業 | システム開発 |

|---|---|---|---|---|

| 4GB | 画面共有無しで視聴のみ | |||

| 8GB | 視聴のみ | 画面共有あり | ||

| 16GB | 編集可 | 画面共有あり ライブ配信(小規模) | ||

| 32GB | 4K 編集可 | ライブ配信可 (中規模) | ||

| 64GB | 8K 編集可 | ライブ配信可 (大規模) |

→具体的な対処法:『パソコンの用途に見合ったメモリの増設を行う』

2.アプリケーションやソフトの不具合が起きている

特定のアプリケーションやソフトを使用している時にフリーズする場合は、アプリケーションやソフトの不具合が考えられます。

アプリケーションやソフトの公式サイトなどで不具合が起きていないか確認し、問題がない場合は、一度削除してから再びインストールしましょう。

また、まれにOSアップデート後にアプリケーションやソフトのバージョンが適合しておらず、不具合が生じることもあります。その場合もアプリケーションやソフトの再インストールで解決する可能性が高いです。

→具体的な対処法:『アプリケーションを閉じる』『タスクマネージャーからアプリケーションの強制終了』

3.電源ユニットやハードディスクが故障している

パソコンが動かない・フリーズしてしまった時には、電源ユニットやハードディスクが故障している可能性があります。

“電化製品の心臓”と呼ばれている「電源ユニット」とは、コンセントの交流電力をパソコン内部機器用の直流電力に変換して電力を供給する部品のことです。

電源ユニットは、パソコンが正常に動作するか否かを左右する大切なパーツだといえます。

おもにデスクトップパソコンに使用されており、ノートパソコンではACアダプターが電源ユニットにあたります。パソコンのなかでももっとも故障しやすいパーツであり、一般的には約5年ほどで寿命を迎えるとされているため、買い替えを検討すると良いかもしれません。

また、ハードディスク(HⅮⅮ)が故障した場合も、読み書き速度が低速になったり、フリーズしたりします。

\ ご自宅まで無料回収! /

4.周辺機器の干渉が起きている

パソコンに接続している周辺機器の干渉が原因で、パソコンが正常に動かない場合があります。周辺機器の干渉とは、電子機器同士の電波が混線して、通信状態が不安定になることを意味します。

たとえば、「購入したばかりのモニターとパソコンを接続したら、パソコンが動かなくなった」というケースは、よくありますが、周辺機器の干渉が原因だといえるでしょう。

ほかにも周辺機器は、複数存在するため、一度すべてを外してから動作確認すると改善されるかもしれません。

→具体的な対処法:『外部機器やディスクを取り外す』

5.Windows Updateによる起動エラーが発生している

Windows Update直後にパソコンが動かなくなった場合は、帯電している可能性があります。帯電とは、パソコンの内部に不要な電気が溜まる状態のことです。

基本的にアップデートは、比較的重たい作業にあたるため、帯電する可能性があります。帯電が発生すると、パソコンの電源が入らない、あるいは動かない、画面が映らない、起動エラーが表示されるといったさまざまな問題が起こります。

いずれもパソコン内部に溜まった不要な電気を放出する「放電」をすれば解決する可能性が高いです。

→具体的な対処法:『パソコンの放電処置を行う』

6.BIOS(バイオス)が破損している

BIOSは、パソコンの土台となる基盤「マザーボード」に搭載されており、パソコンの初期設定や、ハードウェアの制御などを行うプログラムのことです。パソコンを正常に起動させるためには欠かせないプログラムだといえるでしょう。

通常、BIOSはパソコンのOSより先に起動し、キーボードやマウス、HDD、SSD、CPUなどの管理や制御を行います。

しかし、BIOSに不具合が起きてしまうと、内蔵ストレージの読み取りを行うことができず、「パソコンが動かない」「起動しない」といった症状につながります。一度、BIOSの初期化を試し、改善がみられず故障が疑われる場合は、修理業者へ依頼をしなければなりません。

→具体的な対処法:『BIOS(バイオス)を初期化する』

\ ご自宅まで無料回収! /

7.モニター/ディスプレイの不具合が起きている

パソコンが動かないのではなく、モニターやディスプレイに不具合が起きており、画面が映らなくなっている可能性があります。

たとえば、電源ボタンを押すと、ファンが回る音などの動作音が聞こえたり、アクセスランプが点滅したりする場合は、液晶パネルに不具合がある可能性が高いです。液晶のバックライトやインバータ、液晶パネルを交換することで解決するかもしれません。

モニターやディスプレイによく見られる不具合として下記の3つが挙げられます。

- ケーブルの接続不良や断線

- 経年劣化や故障によって映像信号を受信できなくなっている

- モニター/ディスプレイとパソコンが連動していない

→具体的な対処法:『外部機器やディスクを取り外す』

8.静電気の発生や熱暴走が起きている

パソコンに繋がっているプリンターやマウスなど周辺機器に静電気が流れると、落雷の時のようにパソコン内部の精密部品が故障して動かなくなることがあります。

「パーソナルコンピューター VAIOサポート」によると、静電気の発生が疑われる時には、パソコンの電源スイッチを4秒以上押して、強制的に電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて20秒以上放置してから、再度電源を入れ直すようにと記載されています。

また、パソコンは熱に弱く、常に内部でファンが回って温度を下げていますが、パソコン本体が直射日光にあたっていたり、室内の温度が極端に高かったりすると熱暴走が生じる恐れがあるのです。熱暴走の発生によってパソコンがフリーズしている可能性があります。

→具体的な対処法:『熱を冷ます』

9.ウイルスに感染している

メモリの空き容量が十分にあり、熱暴走や、アプリやソフトなどに不具合が生じていないのに、パソコンが動かない場合は、ウイルスに感染している可能性があります。

Windowsはアップデートを行うたびにセキュリティ対策が強化され、ウイルスに感染しにくくなりますが、ウイルス自体も進化を続けているので、ウイルスの感染リスクをゼロにすることは不可能だといえます。

ウイルスに感染しているか定かではない場合は、ウィルス対策ソフトを利用して、ウイルススキャンを実施しましょう。ウイルスに感染している場合は、ウイルス感染ソフトを介して、ウイルス除去を行う必要があります。

→具体的な対処法:『ウイルス対策ソフトをインストールする』

10.マウスやキーボードの電池切れや故障している

パソコン本体ではなく、ワイヤレスのマウスやキーボードの電池切れや故障によって、画面がフリーズしているのかもしれません。

作業中に突然、マウスのカーソルが動かなくなったり、タイピングをしても反応がなかったりした場合は、マウスかキーボードの電池交換あるいは、接続状態の確認をしてみてください。

また、電池交換をしても動かない場合は、故障している可能性もあります。別のマウスやキーボードがあるなら、そちらを使用、またはノートパソコン本体のクリックパッド(タッチパッド)やキーボードを利用して、故障であるかを確認しましょう。

→具体的な対処法:『Bluetoothデバイスを接続し直す』

【最初に試すこと】パソコンが動かない時の7つの対処法

パソコンが動かない・フリーズしてしまった場合、初期段階で試すべきことが7つあります。どれも比較的簡単な操作や作業で対処法を試せるので、上から順に確認してみましょう。

1.電源ケーブルを挿し直す

パソコンが動かなくなった場合、電源ケーブルを挿し直して、正常に電力供給が行われているか確認しましょう。

電源ケーブルやコンセントの接続状況を確認したり、別のケーブル類と交換したりすれば、故障している機器を特定することも可能です。

また、タコ足配線を使用している場合は、電力が分散されやすいため、壁のコンセントに直接挿して、電力供給が正常に行われているか確かめてください。

2.メモリを挿し直す

パソコンの起動が正常に行われない、あるいはフリーズしてしまうなど、挙動がおかしい場合に、メモリの挿し直しを行うことで改善するケースがあります。

- パソコンの電源を切り、電源ケーブルを抜く

- 本体カバーを開ける

- メモリを差し込むスロットの確認、アームを外側に倒す

- メモリの両端を持ちながら垂直にスロットに差し込む

- カバーを閉める

パソコンの内部は、精密部品が密集しているので、メモリやそのほかの部分を傷つけないように注意しましょう。

また、メモリの挿し直しを行う行為自体が分解扱いとなり、メーカーの保証対象外になるケースもあるので、作業する前にメーカーの保証書などをご確認ください。

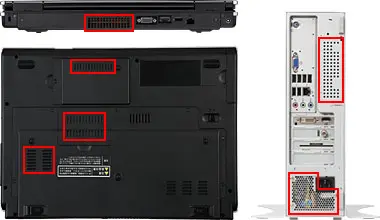

3.外部機器を取り外す

パソコン内部に不要な電気が溜まってしまい、帯電している場合は、外部機器(周辺機器)をすべて取り外しましょう。

外部機器は、下記のとおり複数存在します。パソコンに接続しているものは、基本的にすべて外すと良いでしょう。

- 入力装置:キーボード、マウスなど

- 出力装置:モニター/ディスプレー、プリンターなど

- 通信機器:モデム、ルーターなど

- 補助記憶装置:ハードディスク(HⅮⅮ)など

4.モニターのケーブルを別のものに変える

モニターとパソコンを接続するケーブルを別のものに変えることで、正常に動作する可能性があります。とくに、コネクタにひびが入っていたり、端子の歪み、経年劣化により断線していたりする場合は、ケーブルの故障が疑われます。

モニターとパソコンを接続しているHDMIやDVI、DisplayPortなどのケーブルを挿し変えてみてください。

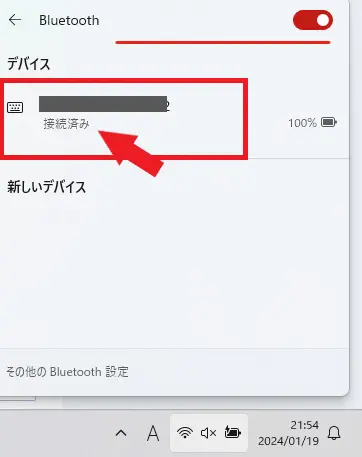

5.Bluetoothデバイスを接続し直す

ワイヤレスの外部モニターやキーボード、マウスなどを使用している場合は、パソコンとの接続状況を確認しましょう。

なお、Bluetoothデバイスは充電切れになってしまうと使えないので、新しいデバイスを追加しようとしても表示されません。各デバイスを十分に充電、あるいは新しい電池を入れてからお試しください。

6.熱を冷ます

パソコンで大容量データの取り扱いや、長時間使用したことで、ハードディスクやCPU、電源バッテリーなどに負荷がかかり、熱が溜まってしまうことがあります。

その結果、パソコンの電源が突然切れたり、動かなくなったりすることがあるのです。こうした状態は、30分~1時間ほどパソコンに触れずに熱を冷ますことで改善します。

また、冷却グッズの使用や、エアコンで室内の温度を下げることで早期改善が期待できるでしょう。

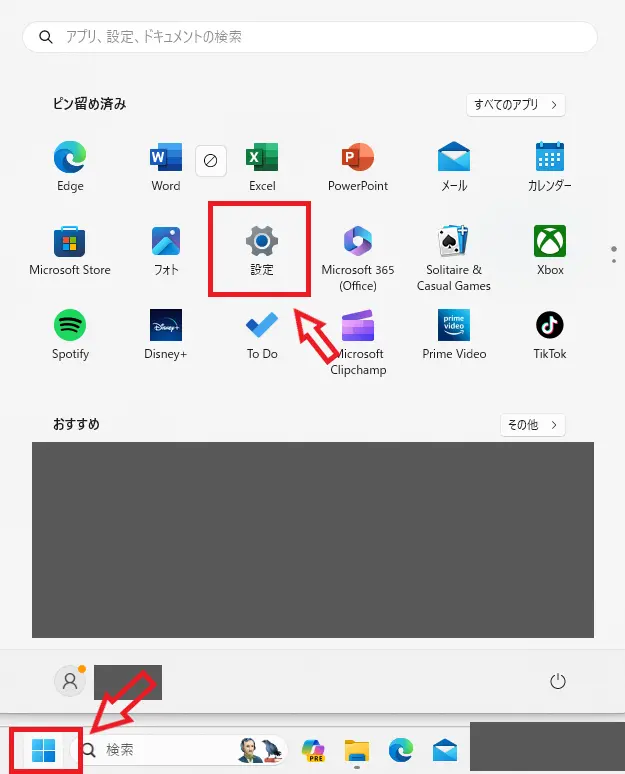

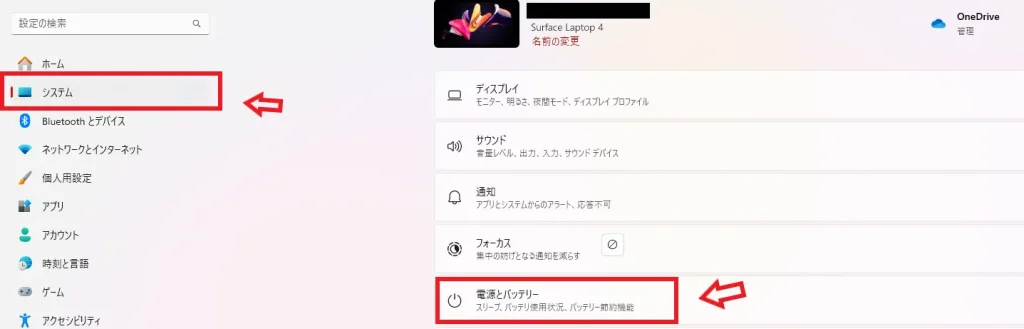

なお、Windowsの電源モードの設定が「高パフォーマンス」になっている場合は、「省電力」や「おすすめ」などに変更することで、発熱しにくくなります。

パソコン本体を触ると、熱いと感じることがよくある人は、下記の手順に沿って電源モードの設定を見直しましょう。

7.パソコンの放電処置を行う

パソコン本体に不必要な電気が帯電していると、正常に起動しないので、放電処置を行いましょう。

- パソコンの電源を切る

- 電源コードを抜く

- バッテリーを取り外す(ノートパソコンの場合)

- 周辺機器をすべて取り外す(ディスプレイケーブルやLANケーブルなど)

- デスクトップパソコンの場合は約1分、ノートパソコンの場合は約2分ほど時間を置く

- 電源コードをコンセントに挿し込んで電源を入れ直す

(出典:https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/ht081085)

なお、放電処置を行う際には、シャットダウンではなく、完全に電源を切る必要があるので、使用中のOSに応じた方法を確認し、電源を切りましょう。

【改善しない時に試すこと】パソコンが起動しない時の6つの対処法

『【最初に試すこと】パソコンが動かない時の7つの対処法』を実践しても、改善されない場合は、下記の6つの対処法を試してみましょう。

パソコン内部の掃除や初期化といった多少手間がかかる対処法となりますが、「修理業者に依頼せずに自分で解決したい」と考えている方はぜひ参考にしてみてください。

ただし、パソコンの状態によっては内部に触れる、あるいは初期化すること自体がパソコンにとって負荷がかかるケースもあるので、自己責任でお試しください。

1.パソコン内部を掃除する

パソコン内部に埃が溜まると、熱がこもりやすくなったり、帯電につながったりとさまざまなリスクがあります。

パソコンは、内部に取り付けられたファンが回転することで、温度を下げる仕組みとなっていますが、外部の空気と一緒に埃も吸い込まれてしまうのです。

とくにファンの周りには、埃が蓄積しやすいため、ケースを開けられる機器なら取り外して清掃しましょう。

パソコン内部を掃除する方法

- パソコンのケースを開ける

- CPUファンに埃が溜まっている場合はエアダスターを吹きかける

- 綿棒やウェットティッシュでCPUファンの周りの埃を取り除く

なお、メーカーによっては、「パソコン本体のケースを開ける行為=分解扱い」となり、保証が効かなくなるケースもあるので、保証の適用除外項目をしっかり確認したうえでお試しください。

2.【ロゴだけが表示される場合】BIOS(バイオス)を初期化する

(出典:https://www.buffalo.jp/contents/service/recovery/contents/selfcheck/freeze/)

BIOSを初期化すると、ハードウェアの構成情報を工場出荷時の状態に戻すことができます。パソコンの初期化とは異なり、保存したデータが削除されることはありません。

パソコン画面に富士通やNEC、DELL、東芝などのロゴが表示されたままフリーズしてしまった場合は、BIOSの判断によって不具合が生じている可能性が高いです。

BIOSは、ハードディスクやメモリの故障を感知するプログラムであるため、これらに問題が発生している恐れがあります。BIOSの初期化は、キーボード操作で進められるので、パソコンが動かない状態でも行えます。

BIOS(バイオス)を初期化する手順

- 起動時にメーカーのロゴが表示されている状態でF1/F2/F10などのキーを押す

- BIOSの設定画面が表示されたら、Load Defaultを選択

- 「Save configuration and reset?」の表示後「Yes」を選択してEnterキーを押す

BIOSの初期化を行う前には、万が一の事態に備えて、USBメモリーや外付けハードディスクなどにデータのバックアップをとっておくと安心です。

(出典:https://knowledge.support.sony.jp)

3.【真っ暗の画面に白い文字】F1を押して指示に従って起動させる

黒い画面に白い文字(英語)が表示されている場合、何らかのキーボードのボタンを押すように指示が出ているケースがあります。

なかでも、「F1」キーを押すように指示されるケースがよくみられています。何らかの指示が出ている場合は、その指示に従って操作すれば改善する可能性があるので、実行してみましょう。

ただし、内部パーツの故障や不具合によって表示されていることも多く、安易に指示に従うと状態が悪化するリスクもあるので、不安な方は修理業者への依頼をご検討ください。

\ ご自宅まで無料回収! /

4.【真っ暗の画面に白い文字】エラー処理中なら終わるまで待つ

パソコンの画面に文字が表示されており、エラー処理を実行中であることがわかる場合は、終わるまで待つしかありません。

エラー処理の途中で中断してしまうと、最初からやり直しになり、かえって多くの時間を要する可能性があります。

文字列内に「ファイルを検査しています」「コンピューターの電源を切らないでください」などの文言が含まれている場合は、処理に時間がかかっているので気長に待つことが大切です。

半日以上待っても改善されない場合は、故障している可能性が高いので、修理に出した方が良いでしょう。

\ ご自宅まで無料回収! /

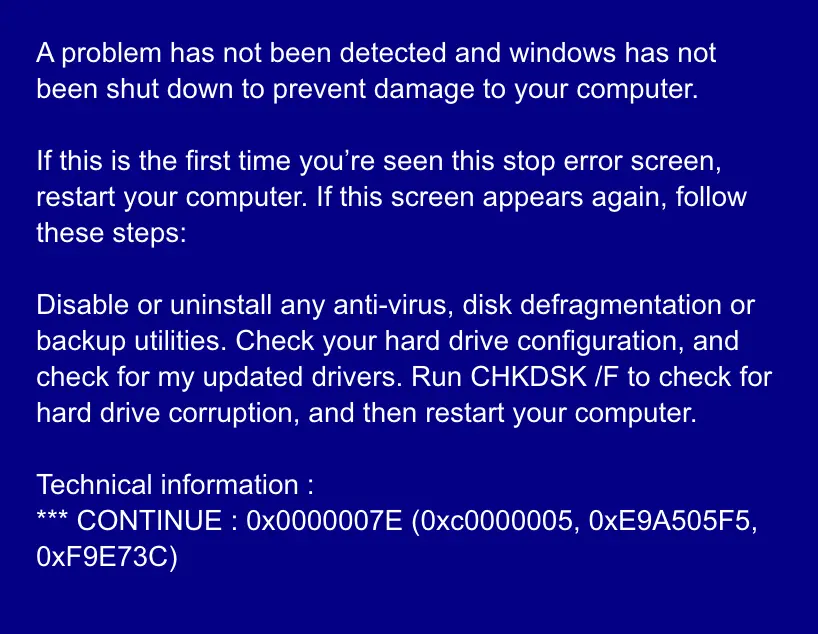

5.【青色の画面に白い文字】リカバリーを行う

(出典:https://www.buffalo.jp/contents/service/recovery/contents/selfcheck/freeze/)

青色の画面(ブルースクリーン)に白い文字が表示されている場合は、メモリーやハードディスクが原因である可能性が高いです。

それ以外にも、システムやソフトウェアの不具合や、ウイルス感染なども考えられるため、ブルースクリーンが表示された際には、症状がやや重いと捉えて良いでしょう。

パソコンのリカバリー領域から初期化をすると、改善される傾向にあります。しかし、パソコンを初期化すると、すべてのデータが削除される(ツールを使えば復元可能)ので、注意が必要です。

初期化ではデータを完全に削除できません。復元ツールなどで元に戻すことができるため、廃棄・譲渡の際には、専門業者に依頼しデータを完全に消去する必要があります。

パソコン無料回収のリネットジャパンでは、政府機関・上場企業も採用する高度な技術でデータを完全消去しています。

詳細はこちら

リカバリーを行う手順

- 電源を入れて起動画面表示後に電源ボタンを数秒押して強制終了する

- 手順1の動作を2度繰り返す

- 「自動修復を準備しています」が表示されたら「詳細オプション」をクリック

- 「回復」が表示されたら「詳しい詳細オプションを表示する」をクリック

- 「オプションの選択」>「トラブルシューティング」の順にクリック

- 「このPCを初期状態に戻す」をクリック

このまま画面の指示に従って進めていくと、リカバリーが完了します。

6.セーフモードで起動する

セーフモードとは、最低限の機能だけでWindowsパソコンを起動できる診断用の「起動モード」のことです。

セーフモードに切り替えることで、通常のデスクトップ画面の表示に成功したら、パソコンの動作に影響を与えているプログラムやアプリ、システムなどを削除しましょう。

- プログラム削除

- ドライバー削除

- ウイルススキャン

- 不要なスタートアップアプリをオフ

- チェックディスク

- Windows Updateの適用前に戻す

- 復元または初期状態に戻す

また、セーフモードで通常通りの画面が表示された際には、ウイルス対策ソフトを最新版にアップデートし、ウィルス感染の有無をチェックしてください。

セーフモードで起動する方法

- パソコンの電源を入れる

- 起動画面が表示されたらすぐに電源ボタンを長押しして、強制的にパソコンをシャットダウンさせる

- 「自動修復を準備しています」と表示されたら「PCを診断中」という文言が出てくるまでそのまま待つ

- 「自動修復」という画面が表示されたら「詳細オプション」をクリック

- パソコンが起動しない時の自動修復画面

- 「トラブルシューティング」に進んで、「詳細オプション」>「スタートアップ設定」の順にクリック

- 「再起動」をクリックし、「セーフモードを有効にする」を選択

メーカーによって手順や文言が異なりますが、上記の手順に沿って進めると、セーフモードにて起動します。

ただし、セーフモードを実行することで、データが消えてしまう可能性もあるので注意が必要です。

【Windows10/11】本当にパソコンが動かないのか確認する方法

そもそも「本当にパソコンが動かないのか確かめていない」という方は、パソコン本体に備わっているランプや、マウス/キーボードの接続・電源の有無をご確認ください。

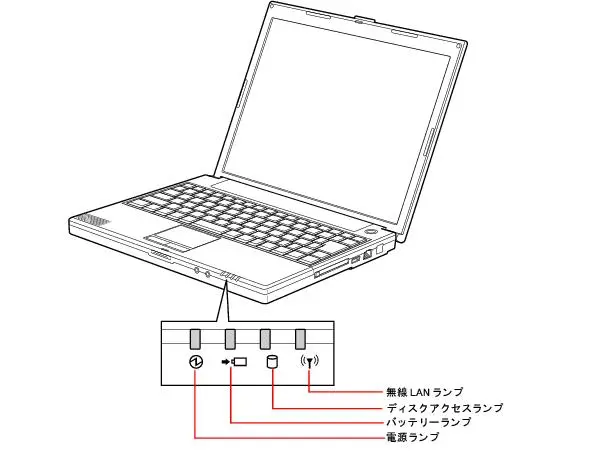

1.パソコン本体のランプを確認する

(出典:https://www.hitachi.co.jp)

パソコンには、パソコンの状態を示すランプが搭載されており、ランプの色や点灯の仕方によって、パソコンがどのような状態なのか確認することができます。

パソコンランプの点灯・点滅・消灯状況を確認して、どのような対応をすべきかを見定めましょう。

電源ランプ

| ランプの状態 | PCの状態 |

|---|---|

| 点灯 | 電源が入っている状態 |

| 点滅 | スリープ状態 |

| 消灯 | 電源が入っていない状態 |

バッテリーランプ

| ランプの状態 | PCの状態 |

|---|---|

| 点灯(橙) | バッテリーパック充電中 |

| 点灯(緑) | ピークシフト動作中 |

| 消灯 | 充電していない状態、満充電状態、バッテリー駆動状態 |

| 点滅(橙) ※1秒おきに点灯/消灯の繰り返し | バッテリーの残量が少ない状態 |

| 点灯(橙) ※1~2秒おきに一瞬点灯 | パソコンが故障している可能性あり |

アクセスランプ

| ランプの状態 | PCの状態 |

|---|---|

| 点灯 | フラッシュメモリーのデータを読み書きしている |

2.マウスやキーボードの接続や電源を確認する

マウスやキーボードの接続不良が起きていたり、電源が入っていなかったりすると、「マウスカーソルが動かない」「タイピングをしても文字が入力されない」という状態になります。

パソコンが動かないのではなく、マウスやキーボードが原因だったということもあるので、一度確認しておきましょう。具体的には、接続し直したり、マウスやキーボード本体の裏側や横の部分についている電源のオン/オフを切り替えてみたりすると正常に動く可能性があります。

また、ワイヤレスのキーボードやマウスは、Bluetoothに接続しなければなりません。WiFiのアイコンを左クリックして、Bluetoothデバイスの管理画面にて、接続したい機器の名称などを設定しましょう。

【注意】強制終了(シャットダウン)前に試すべきこと5つ

パソコンの不具合が生じるたびに強制終了(シャットダウン)をしていると、HDDやSSDに負荷がかかり、物理的なダメージを受けることもあります。データが消えたり、パソコンの寿命が短くなったりすることにもつながるので、強制終了以外の方法で解決策を見つけることが大切です。

ここでは、強制終了前に試して欲しいことを5つ紹介するので、上から順にご確認ください。

また、強制終了ができない、電源が落ちない時にも有効な手段なので、シャットダウンできずに困っている方もチェックしましょう。

1.30分~1時間ほど待ってみる

対処法として述べるほどではありませんが、パソコンがフリーズしてしまった時に、可能であれば30分~1時間ほど時間を置きましょう。

仕事中や授業中などで、急いで調べ物をしているときであれば、仕方がないかもしれませんが、基本的には放置してパソコン内部で行われている処理が完了するのを待ちます。

多くの人が放置することができず、トラブルが起きるたびに強制終了を何度も繰り返し、パソコンの寿命を縮めてしまいます。「強制終了をしたことが原因で状態がさらに悪化した」という人の声も散見されました。

2.アプリケーションを閉じる

アプリケーションを使用しているときにパソコンが動かなかくなった場合は、開いているアプリケーションをすべて閉じてみてください。

アプリケーションの画面上部にある「×ボタン(終了ボタン)」を押す、あるいは「Alt」+「F4」キーを同時に押すと閉じることができます。

アプリケーションを閉じたら通常通りパソコンが動く可能性があるので、試してみましょう。

特定のアプリケーションを開くたびに固まる場合は、アプリケーション自体に不具合が起きている可能性が高いので、公式サイトやX(旧Twitter)などでエラー状況を確認してみてください。アプリケーションの再インストールやメモリの増設で解決できる場合もあります。

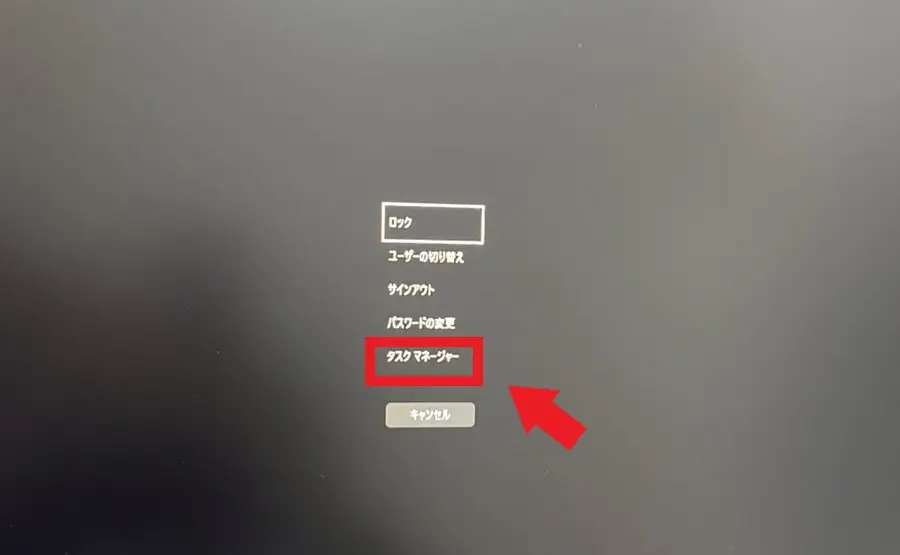

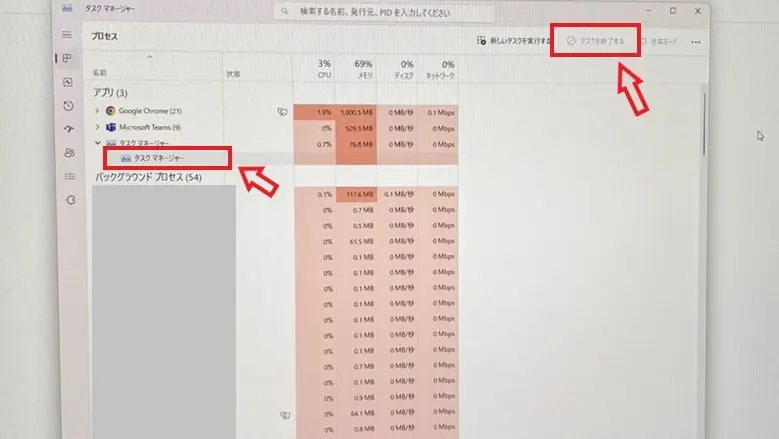

3.タスクマネージャーからアプリケーションの強制終了

アプリケーションの「×ボタン(終了ボタン)」を押しても、反応しない場合は、タスクマネージャーから強制的に終了させましょう。

タスクマネージャーとは、起動中のアプリやプログラムを管理できる機能のことです。

PCの動作が遅くなったり、フリーズしたり、不要なアプリケーションを削除したいときに役立つ機能だといえます。

上記の2ステップで不要なアプリケーションを強制的に閉じることができます。”アプリケーションを閉じたいけど反応しない”というシーンで役立つので、覚えておくと良いかもしれません。

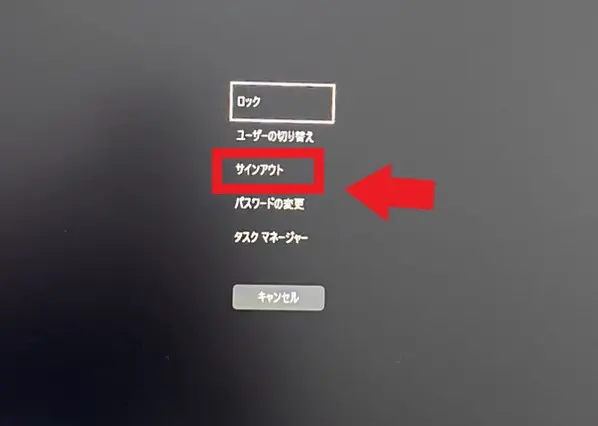

4.「Ctr」+「Alt」+「Del」からサインアウト

上の対処法で解説したとおり、キーボードの「Ctr」+「Alt」+「Del」キーを同時に押すと、タスクマネージャーが表示されます。また、タスクマネージャーと一緒に「サインアウト」の文言も表示されるため、選択しましょう。

サインアウトすることで、アプリケーションがすべて強制的に終了し、再起動よりも早く復帰します。

なお、サインアウトは上記の方法以外にも、「Windowsキー」+「X」を押すことで「シャットダウンまたはサインアウト」が表示されるため、再起動を選択できます。

5.マウスやキーボード以外の操作を加えてみる

マウスやキーボードの操作で反応がない場合は、それ以外の操作を試してみることでフリーズ状態から解放される可能性があります。

たとえば、CDやDVDの挿入口を開け閉めしてみるなど、別の動作を加えることで正常に動き出すケースもあります。

根本的な解決にはなりませんが、エラーを一刻も早く解消してパソコンを使用したいときには役立つかもしれません。

【フリーズ対策】パソコンが動かない状態を回避する7つの対策

パソコンがフリーズした状態は、作業が一切できなくなるので、オンライン会議や学校の授業、転職のオンライン面談などを控えている時には、非常に困りますよね。こうした状況を回避するためには、事前に手を打つ必要があります。

ここでは、パソコンが動かない状態を回避する7つのフリーズ対策法を紹介するので、できるものから対策を進めておきましょう。

パソコンに適した作業環境を整える

パソコンは、高温多湿・温度が極端に低い環境下での動作に弱いため、故障の原因にもつながります。

たとえば、暑すぎる部屋や直射日光の当たる場所に設置されていたり、極端に寒い部屋に移動したりすると、パソコンに大きな負担がかかります。

パソコンの作業環境において、適正な室内温度は「10℃~35℃ 」、湿度は「20%~80%」とされているので、パソコン作業を長時間行う部屋の環境を整えましょう。

| 環境を整える | ポイント |

|---|---|

| 通気をよくする | ・通風孔が壁や棚などと密着していないか確認する ・ホコリをためない ・風通しのよい場所に設置する |

| 温度を上げない | ・暑い部屋での使用に注意する ・直接日光の当たる場所を避ける |

| 熱をこもらせない | ・寝具の上で使わない ・夏場は長時間の連続使用を避ける |

| 湿気に注意する | ・そばで洗濯物を干さない ・雨・観葉植物・飲み物などに注意する |

通風孔とは、パソコン内部の熱を外部に逃がすための空気の出入り口のことです。

(出典:https://support.nec-lavie.jp/navigate)

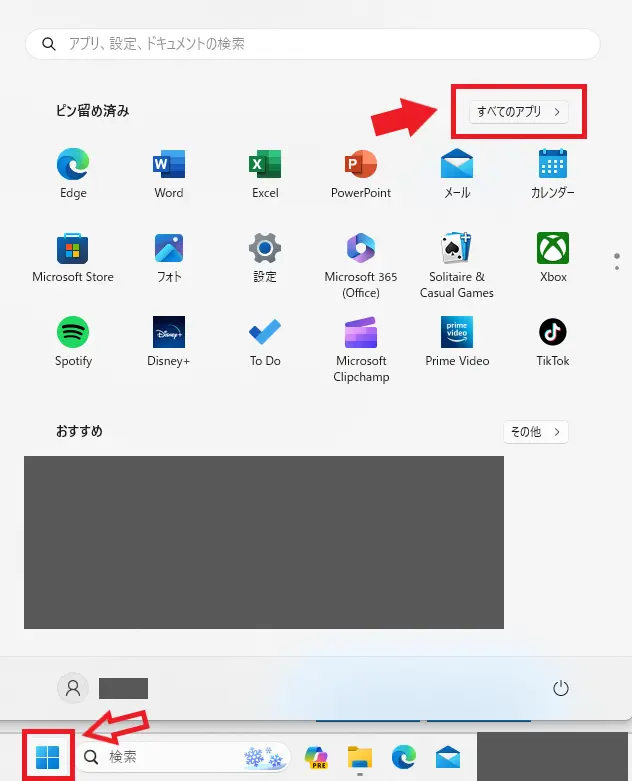

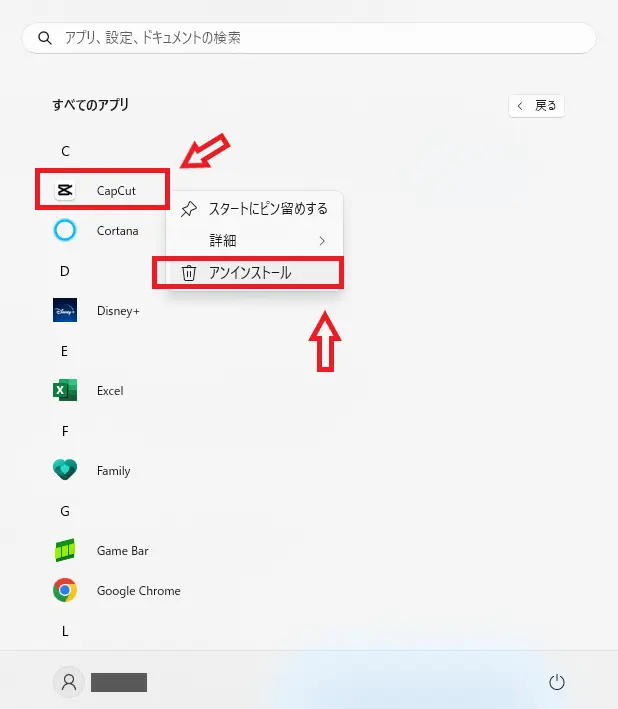

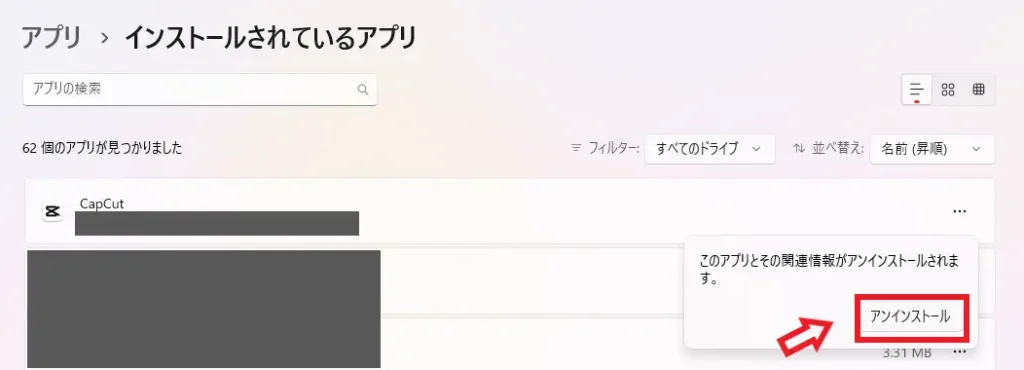

使わないアプリケーションは終了する

使用しないアプリケーションやプログラムを定期的に見直して、不要なものはアンインストールしましょう。アプリやプログラムが複数インストールされ、起動している状態は、パソコンにとって大きな負担となります。

なかには、画面上では確認しづらいですが、バックグラウンドで起動しているものもあるので、下記の方法で不要なアプリやプログラムを削除しておきましょう。

以上で不要なアプリケーションをアンインストールすることができます。

ただし、セキュリティ対策などに役立つアプリやプログラムもあるはずなので、どれが不要なのかを慎重に判断する必要があります。

(出典:https://support.microsoft.com)

ソフトウェアやドライバーを最新にする

ドライバーはソフトウェアの一種なので、OSやアプリケーションのように定期的にアップデート版(最新ファイル)がリリースされます。

Windows Updateのタイミングやドライバーに不具合が見つかった際に、アップデート版がリリースされるので、その都度更新しましょう。

ドライバーを最新バージョンに更新する方法を画像付きで解説します。

(出典:https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app)

ウイルス対策ソフトをインストールする

ウイルス対策ソフト(セキュリティ対策ソフト)を導入していないパソコンは、ウイルスに感染するリスクが高くなります。

ウイルスに感染すると、パソコンが動かない・不具合が生じるほか、さまざまな症状が現れます。最悪の場合、修理業者に依頼しても治らないケースもあるので、必ずウイルス対策ソフトを導入しておきましょう。

一度インストールしたら終わりではなく、定期的に更新をして、常に最新の状態を保つことが大切です。

なお、Windowsのパソコンを使っている方は、標準装備で無料のウイルス対策ソフトがインストールされています。標準装備のウイルス対策ソフトを使用する場合も、定期的に最新バージョンへアップデートを行い、セキュリティ対策を強化しましょう。

(出典:https://support.microsoft.com/ja-jp/)

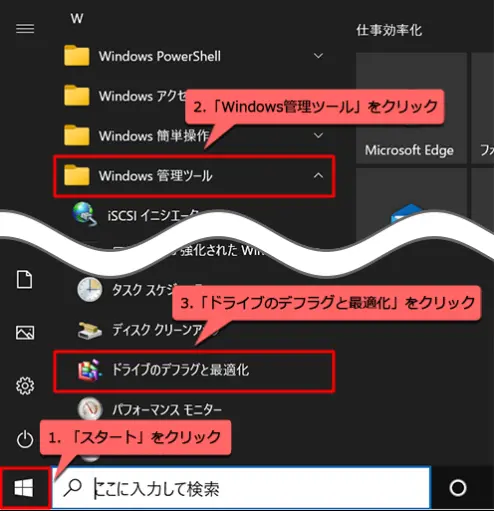

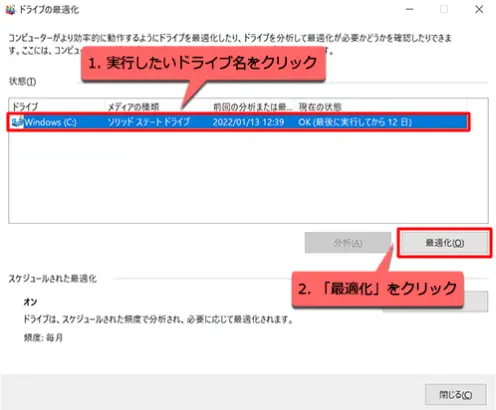

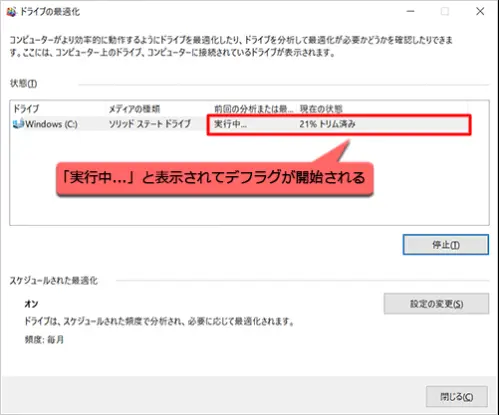

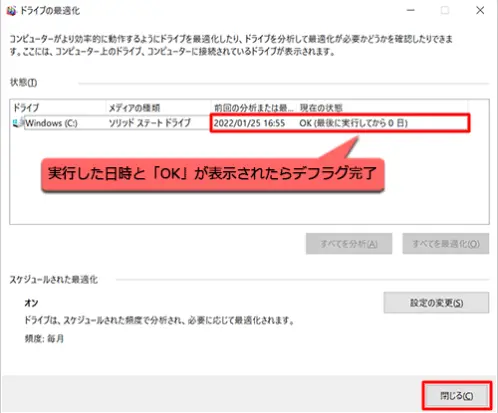

デフラグでパソコンの内部を整理する

デフラグとは、ストレージの断片化を解消し、最適化する処理のことです。デフラグを実行すると、データの処理速度を向上させることができるので、定期的に行い、パソコンの内部を整理しましょう。

デフラグは自動または手動にて実行することが可能で、自由に選択できます。ここでは、手動でデフラグ(最適化)を実行する方法を解説します。

(出典:https://support.lenovo.com/jp)

ただし、デフラグは時間のかかる作業なので、1〜2時間ほどパソコンを使わないタイミングで実行しましょう。

パソコンの用途に見合ったメモリの増設を行う

メモリ不足が原因で「パソコンが動かない」「動作が遅い」といった状態が頻繁に起きる場合は、メモリの増設を行いましょう。

メモリの増設を行えば、パソコンの起動やWebページの閲覧などあらゆる動作が高速になります。

- パソコンの完全シャットダウンを行う

(Shiftボタンを押したまま、普段通りシャットダウンの工程を踏む) - バッテリーとカバーを外す

- 増設するメモリを挿し込む

- カバーを閉めてバッテリーをつけたら電源ボタンを押して起動する

はじめに、完全シャットダウンをしなければ、増設したメモリをパソコンが上手く認識できない可能性があります。通常のシャットダウンではなく、Shiftボタンを押しながら実行し、完全に電源をオフにしてください。

また、増設の際には、金色の部分と半導体の部分に触れると故障につながるため、触らないように気をつけましょう。

メーカーや機種によってメモリの増設方法が異なるので、パソコンの取扱説明書を確認しながら進めてください。

回線の速度を見直す

パソコンは、基本的にインターネットを介して処理を行うため、回線速度が遅ければどんなにPCのスペックが高くても、スムーズな動作を実現できません。

日頃から「パソコンが動かない」「処理が遅い」「動作が重たい」という悩みを抱えている方は、ネット環境の見直しが必要かもしれません。

とくにオンライン会議や、オンラインゲーム、高画質での動画視聴などは、パソコンへの負荷が大きい”重たい作業”にあたるため、十分な回線速度が必要です。下記にNTT東日本公式ホームページのデータをもとに用途別の回線速度の目安をまとめたので、参考にしてみてください。

| 用途 | イメージ | 理想の回線速度 |

|---|---|---|

| メールやチャットのやり取り |  | 1Mbps以上 |

| Webサイトの閲覧 |  | 10Mbps以上 |

| オンラインゲーム |  | 100Mbps以上 |

| Web会議や動画配信 |  | 15Mbps以上 |

| 動画の閲覧 |  | 25Mbps以上 |

(出典:https://flets.com/column/internet_speed/)

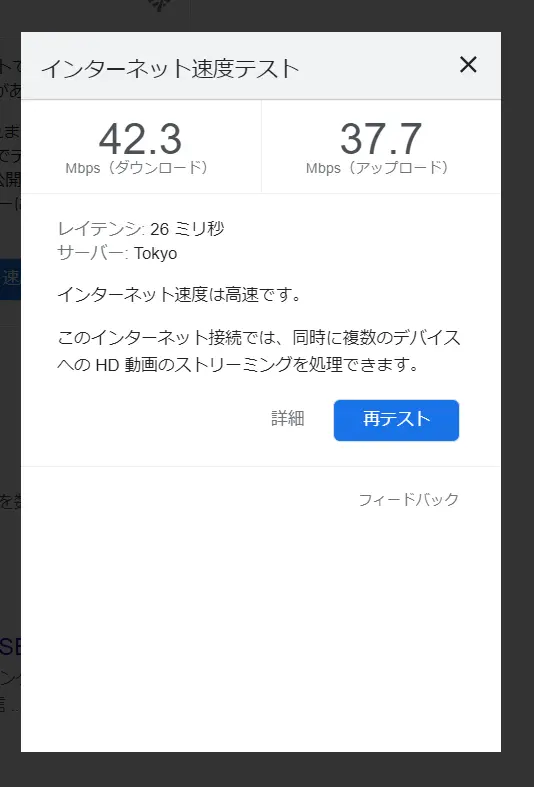

自宅や職場の通信速度は、Googleが提供する「インターネット速度テスト」を使用すると、数秒で確認できます。

パソコンが遅い・動かない原因として、パソコン本体だけではなく、「ルーターなど接続機器」や「インターネット回線」も考えられるので、気になる方はチェックしてみましょう。

インターネット回線をご検討する際は、下記の記事もご覧ください。

【最終手段】パソコンが動かない・どうしても解決できない時の対処法

パソコンが動かない状態を解決するためにさまざまな対処法を試してみたものの、改善がみられない場合は、修理業者へ依頼をしましょう。また、経年劣化による故障だと判断された場合は、買い替えを検討する必要があります。

ここでは、どうしても解決できない時の対処法を下記の3つにわけて紹介するので、判断材料の1つとしてお役立てください。

1.修理業者に依頼する

さまざまな対処法を試してみたけれど、フリーズする状態が改善されない場合は、内部パーツの故障やOSの破損などの要因が複数組み合わさっている可能性があります。

パソコンを分解して、パーツ交換をすれば改善するかもしれませんが、どのパーツに不具合が起きているのか特定することは難しく、失敗する恐れもあるでしょう。また、手を加えることでメーカーの保証が効かなくなる場合があるため、修理費用が高くつく可能性があります。

専門的な知識がなければ、今よりも状態が悪化する恐れがあるので、プロのパソコン修理業者への依頼を検討した方が良いでしょう。

一般的にパソコンが起動しない時の費用相場は19,000円〜21,000円と記載されています。

2.買取業者に相談する

壊れたパソコンにも対応している買取業者に相談すると、買い取ってもらえる可能性があります。なかには、送料・引取料・査定費用などの手数料が一切発生しない買取業者もあるので、出費を抑えたい人にもおすすめです。

パソコンのスペックが高く、比較的新しいモデルであれば、高還元率の買取価格が期待できるでしょう。

ただし、買取業者によっては、「Windows7以上のもの、Macの場合は発売から10年以内のモデルが買取対象」というように買取対象に制限が設けられている場合があるので、事前に公式サイトなどでご確認ください。

3.経年劣化の場合は買い替えを視野に入れる

経年劣化によりパソコンが動かない場合は、買い替えを検討しましょう。基本的に、古いモデルで状態が悪いパソコンは、買い取ってもらえないので、処分することになります。

パソコンは、「資源有効利用促進法」により、粗大ごみとして処分できなくなったため、購入したパソコンメーカーや産業廃棄物処理業者に依頼しなければなりません。こうした業者やメーカーに依頼する場合は、3,000~7,000円ほどの処分費用が発生します。

(出典:NEC LAVIE公式サイト「回収・リサイクル 料金」)

【無料】パソコンの廃棄はリネットジャパンがおすすめ!

『リネットジャパン』なら不要になったパソコンを無料で回収いたします。お申込み後、最短翌日に自宅へ回収に伺うので、「回収場所まで重たいパソコンを運べない」「自宅に古いパソコンを置いておくスペースがない」という方も安心できるでしょう。

『リネットジャパン』は、小型家電リサイクル法の認定工場でデータ消去を行い、適正にリサイクル・再資源化処理するため、データに関する不安や心配も不要です。

\ ご自宅まで無料回収! /

パソコンが動かない・起動しないことに関するよくある質問

ここでは、パソコンが動かない・起動しないことに関するよくある質問に対して回答します。下記のなかで気になる項目があればタップして、疑問や不安を解消しましょう。

パソコンが固まって何も押せない時にはどうすればいい?

パソコンが固まって何も押せないときには、原因を特定し、その原因にあった対応をすることが大切です。

たとえば、マウスやキーボードの接続不良や電池切れ、デスクトップ/モニターの不具合などさまざまな原因が考えられます。

『パソコンが動かない・フリーズする10通りの原因』をチェックして原因を見定めたうえで、適切な対処を施しましょう。

パソコンが固まって電源を切れない時の対処法は?

パソコンが固まって電源を切れないときは、「Ctrl」+「Alt」+「Delete」を押すと、タスクマネージャーが表示されます。タスクマネージャーで不要なアプリをシャットダウンすることで改善されるかもしれません。

パソコンが動かない理由は何?

パソコンが動かない理由は1つだけではなく、さまざまな要因が考えられます。

また複数の原因が組み合わさっている可能性もあるので、1つずつ原因を確認しながら適切な対処をとる必要があります。

- 入力装置の電池切れ

- 熱暴走が起きている

- メモリが不足している

- アプリケーションの不具合が起きている

- ウイルスに感染している

- ハードディスクが寿命を迎えている

- アップグレードによるドライバー不具合が起きている

- ACアダプタ/ケーブルの劣化・接続不良が起きている

- 電源ユニットが故障している

- 周辺機器の干渉が起きている

- モニター/ディスプレイの不具合が起きている

- BIOSが破損している

- オペレーティングシステム(OS)の問題が起きている

原因に適した対応をしなければ、パソコンや周辺機器に負荷がかかる恐れもあるので、原因の特定から始めましょう。

パソコンが固まったときに押すボタンは?

パソコンが固まったときには、「Ctrl」+「Alt」+「Delete」キーを同時に押します。「タスクマネージャー」でアプリの使用状況を確認したり、再起動させたりすることで改善がみられる場合があります。

パソコンが固まって動かなくなったときはどうすればいい?

パソコンが固まって動かなくなったときは、下記の対処法をお試しください。

上記を行っても改善しない時には、「Ctrl」+「Alt」+「Delete」キーを同時に押して、再起動を試してみましょう。

パソコンが動かない・真っ黒の画面のままフリーズした場合はどうすればいい?

パソコンが動かない・真っ黒の画面のままフリーズした場合は、次の対処法をお試しください。

「Ctrl」+「Alt」+「Delete」キーを同時に押して、画面が切り替わったら、右下に表示される「電源マーク」から再起動を選択します。

パソコンが起動しないもののロゴだけが表示される場合の対処法は?

パソコン画面に富士通やNEC、DELL、東芝などのロゴが表示されたままフリーズしてしまった場合は、BIOSの判断によって不具合が生じている可能性が高いです。

BIOSは、ハードディスクやメモリの故障を感知するプログラムであるため、これらに問題が発生している可能性があります。

BIOSの初期化を試すことで、一時的に改善がみられる場合があるので、初期化のリスクを把握したうえで、キーボード操作にて初期化を実行しましょう。

Windows10のパソコンが動かない・マウスだけ動く場合の対処法は?

パソコンがフリーズして正常に動作しないものの、マウスだけ動く場合は、キーボードが故障している可能性があります。

ワイヤレスのキーボードをご使用の場合は、Bluetoothの接続が正常に行われていなかったり、電池が切れていたりといったことも考えられます。

パソコンが最初の画面のまま固まって動かない時の対処法は?

パソコンが最初の画面のまま固まって動かない時には、下記の対処法を試してみてください。

上記の対応をしても改善しない場合は、『【改善しない時に試すこと】パソコンが起動しない・立ち上がらない時の6つの対処法』を確認してみましょう。

パソコンがフリーズしてマウスも動かない原因と対処法は?

パソコンがフリーズしてマウスも動かない時には、マウスの電源がオフになっている、あるいは電池切れが考えられます。マウスのセンサー部分が汚れていたり、接続不良が起きていたりすると、マウスが動かないので一度確認しましょう。

マウスに問題がない場合は、ハードディスクのトラブルやメモリ容量の不足、ウイルスの感染などが疑われます。『【改善しない時に試すこと】パソコンが起動しない・立ち上がらない時の6つの対処法』にて具体的な対処法を解説しているのでご確認ください。

【まとめ】パソコンが動かない時は原因を特定することからはじめよう

- パソコンが動かない時には「内部パーツの故障」や「OS破損」など複数の原因が組み合わさっている可能性がある

- まずは原因を特定し、1つずつ対処法を試してみる

- パソコンが寿命を迎えている場合は修理費用の方がかえって高くつくため買い替えを視野に入れる

パソコンが動かない・フリーズする時には、キーボードやマウスの電池切れや、メモリ不足、アプリケーションの不具合、ウイルス感染などさまざまな原因が考えられます。その原因を見定めて、適切な対処を施すことが大切です。

なお、パソコンは消耗品であるため、永久的に使い続けることはできません。内閣府が公表しているデータ『消費動向調査』によると、平均6.8年でパソコンの買い替えを検討している人が多いことが明らかになりました。

経年劣化によってパソコンに不具合が起きている場合は、買い替えを視野に入れると良いかもしれません。パソコンの処分にお困りの際には、無料の宅配回収事業者である『リネットジャパン』にお任せください。

「古いパソコン」や「壊れたパソコン」でも最短翌日に回収いたします。回収後は、国が認定した工事で、データ消去を行い、適正にリサイクル処理するので、データにおける心配もありません。気になる方は、ぜひ下記のフォームからお気軽にお申し込みください。

\ ご自宅まで無料回収! /